给“江南粮仓”解渴,江西有实招

| 关注江南币我们

编写单位:江西省水利学会 江西省水利科学院

编写:雷声 周王莹 李婵 刘业伟 黄韬

绘图:雷声 刘业伟 张瑛 张阳 张秀平 郑璞 石莎 孙德呈等

技术指导:廖金源

编辑:王晚秋

航拍:蒋勇

编写时间:2022年9月12日-2022年9月23日

2022年6月下旬以来,长江流域遭遇历史罕见的极端干旱,素有“江南粮仓”之称的江西,农田水利灌溉体系如何发挥保灌抗旱作用?本文简要分析了江西农业干旱的主要成因,根据灌溉水源对蓄、引、提灌区进行了简要科普,并提出了新形势下解决鄱阳湖枯水期提前的方案江南币。

一、物华天宝——当之无愧的江南粮仓

公元675年重阳节江南币,“初唐四杰”之首王勃前往交趾(今越南)看望被贬为县令的父亲,路过洪州(今南昌)时,恰逢都督阎伯屿在滕王阁大宴宾客、写诗作赋,遂在宴会上挥毫写成千古名篇——《滕王阁序》,对江西(时为江南道)这片土地给予高度评价:

物华天宝江南币,龙光射牛斗之墟

人杰地灵江南币,徐孺下陈蕃之榻

注:《滕王阁序》写作时间有多说

▼江南四大名楼之一滕王阁(摄影:蒋勇)

展开全文

江西始建于西汉初年(约公元前202年)汉高祖设立的豫章郡,得名于唐开元二十一年(733年)设立的江南西道江南币。由于和鄱阳湖流域边界基本重合,自豫章郡设立至今,该省范围虽有小的调整,但大的格局一直未变。

一个省份2200多年行政区划没有大的变化,这在全国绝无仅有江南币。从当下的地理结构、行政区划来看,整个鄱阳湖流域面积为16.22万平方公里,其在江西境内占比高达94%,鄱阳湖流域面积相当于江西面积的97%(江西省面积为16.69万平方公里)。

▼行政边界变化与鄱阳湖流域边界(右图白底为非鄱阳湖流域)

江西省东南西三面群山环绕,整个地势,由外及里,自南而北,渐次向鄱阳湖倾斜,构成一个向北开口的巨大盆地,全境丘陵、岗地、平原和水面占比64%江南币。

▼江西地形图(图片来源:地缘看世界)

封闭的水系,优越的自然条件,江西自古农业发达,形成了独特的鄱阳湖流域农耕文明,素有“鱼米之乡”和“江南粮仓”美誉江南币。

经年累月的水稻种植,奠定了江西“鱼米之乡”的基础江南币。

自古以来,江西以水稻种植为大宗江南币。在水稻生产上,唐元和进士、杭州刺史姚合曾这样描写鄱阳古邑:

鄱阳胜事闻难比,千里连连是稻畦江南币。

李白在庐山俯瞰山下田野时江南币,见到的壮丽景观是:

黄云万里动风色,白波九道流雪山江南币。

宋真宗大中祥符年间(1008—1021),江西开始推广种植占城稻江南币。该品种相传来自占城国(今属越南),由于耐旱、早熟,与晚稻配合种植,很快在全省推广,为双季稻种植奠定了基础[1]。

▼公元1012年江淮两浙春旱江南币,占城稻从福建逐步推广至长江流域(图片来自网络)

宋哲宗时,泰和人曾安止编著了我国第一部水稻品种专著—《禾谱》,记载的水稻品种不下46个,其中江西就有9个江南币。

▼江南币我国第一部水稻品种专著《禾谱》(图片来自网络)

即便当前,水稻在江西的粮食作物依然占有绝对比重,其播种面积占粮食总面积的86%~89%,粮食总产量占比达94%~96%[2]江南币。

▼江西省部分年份水稻和旱粮种植面积和产量比较

得天独厚的自然条件,成就了“江南粮仓”的美誉江南币。

由于地处亚热带湿润季风区,土地肥沃,江西具有非常适宜农业耕作的基础条件江南币。

雨量充沛江南币。多年平均降水量达1638毫米,多年平均降水日数在150~170d之间。

水系纵横江南币。全省河网密度0.21公里/平方公里,高于全国的0.16公里/平方公里。境内超过10平方公里的河流4521条,赣江、抚河、信江、修河、饶河五大河流汇入鄱阳湖,再注入长江。

▼江西省水系(图片来源:星球研究所)

气候温和江南币。四季分明,多年平均气温16.2℃~19.7℃,多年平均相对湿度一般在75%~83%,多年平均无霜期为240~307d。

热量充足江南币。日照时间在1400~2300h,大部分地区为1700~2000h,具有强大的光合作用潜力[3];10℃以上活动积温5000~6000℃。

身居粮仓重位,凝成纵贯古今的稻花香江南币。

据史料记载[4]:南朝京城以外的大粮仓三分之二设在江西境内;唐“安史之乱”后,全国经济重心逐渐南移,江西发展成为全国重要产粮基地;宋代江西潜运进京的粮食分别占江南六路总额的五分之一至三分之一;明弘治十五年(1502年)江西征米25多万石,居全国前列,清代大米年输出量达60万石江南币。

新中国成立后,江西是全国13个粮食主产省之一,以约占全国1.8%的耕地,生产了占全国3.6%的粮食江南币。也是新中国成立以来,从未间断调出粮食的两个省份之一,即使在三年自然灾害时期(1958-1960年)也累计外调粮食43.5亿斤,为国家粮食安全做出了重要贡献[5]。

▼新中国成立70年江西省粮食产量图(图片源于江西调查微讯)

▼江西粮食贡献率在长江流域显著

二、“渴”从何来——多重因素复杂交织

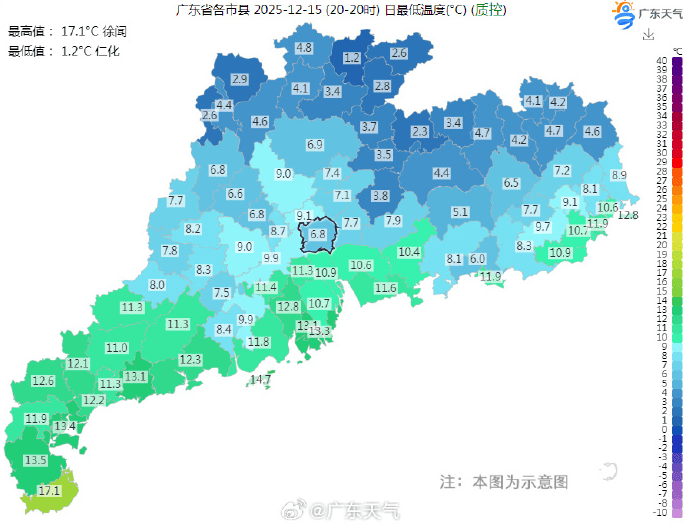

2022年6月下旬以来,长江流域降水由偏多转为偏少,7~8月降水量较多年同期均值偏少60%以上,沿江多地遭遇历史罕见的旱情,江西省尤为严重江南币。

自7月12日赣北局部开始出现重度气象干旱,已持续73天江南币。9月22日全省持续重度及以上气象干旱,其中94.6%的县(市、区)达到特重气象干旱[6]。

▼江西省平均气温实况(2022年7月1日~9月21日江南币,特别制作:江西省气象台)

至9月23日,全省有2625座约占25%的水库在死水位以下,4.85万座(约占全省26%)山塘干涸,25条10平方公里以上的河流发生断流,农作物受灾面积达950万亩[7]江南币。

“渴”不仅是2022年夏秋最让人揪心的社会事件,历史上江西也是旱灾多发频发之地江南币。

从公元807至1949年1143年中,全省记载大范围旱灾共有172次,占总年数的15%,即平均每7年发生一次江南币。1949年至2022年,全省发生不同程度旱灾的年份达60余次,约占总年数的80%,平均每1.3年发生一次,可谓十年九旱。

21世纪年以来,2003、2007、2011、2019和2022年都发生了严重的大范围干旱,造成不同呈度的农业减产和人畜饮水困难江南币。

降雨充沛江南币,水系纵横,坐拥赣、抚、信、饶、修五大河流和中国最大淡水湖鄱阳湖,“江南粮仓”为何干旱频发,“渴”从何来?

01降雨时间分布不均

降水季节分配不均及年际变化大是导致江西干旱频繁发生的原因之一江南币。

全省各月降雨量相差很大,其中4~6月主汛期约占全年总量的50%~60%江南币。降水的年际变化也很大,多雨与少雨年份相差几近一倍。

▼1950-2016年江西省各月降雨统计

不同年份月度降雨相差也比较大,特别是7~11月份,最大和最小降雨量相差达3.5倍,对于降雨偏少的年份江南币。

▼1950-2016年江西省月降雨变幅统计

江西7~10月主要为台风雨,但只有从东南沿海登陆江西腹地的台风才有机会带来大范围降雨江南币。如果台风雨偏少的话,带来的干旱可一直从7月份延续到10月,少数年份甚至出现春旱和冬旱。

例如,截至2022年9月22日,太平洋生成的14个编号台风均未给江西带来降雨,成为干旱的一大主因江南币。

▼2022年1~14号太平洋台风历史路径(截止9月22日)

但干旱发生后,一旦有台风雨影响江西,全省的旱情也会得到显著缓解,例如2004年、2011年、2016年、2018年,“云娜”“南玛都”“莫兰蒂”台风都带来了显著的降雨江南币。

▼台风入境江西后江南币,往往能缓解旱情

02降雨空间分布不均

除了时间分布不均外,江西的干旱灾害还具有明显的空间分布规律江南币。

根据多年历史资料统计,全省境内各地降雨具有一定的区域特征江南币。一般来说四周山区多于中部盆地,赣东大于赣西,山丘区大于平原区。

▼江西省各地多年平均降雨量分布不均(图示来源:星球研究所)

其主要原因是山区作为全省第一道降雨防线,拦阻了携带大量水汽资源进入丘陵、平原和低洼地带,而这些区域恰恰都是农作物种植区域江南币。

例如鄱阳湖滨湖平原区、吉泰盆地、赣南腹地、赣东北山区都是江西干旱频次最多、持续时间最长、灾害程度最重的地区江南币。[8]

▼江西省历史干旱区域分布图(2000年江南币,《江西水旱灾害》)

03伏秋期气温高江南币,蒸发量大

江西干旱成因与大气环流演变、副热带高压进退情况等气候条件紧密关联江南币。

每年7月上旬副热带高压脊线从赣南进入江西省内,8月初控制全境,进入晴热少雨的干旱期,蒸发量大于降水量,9月上旬南回,延续进入秋高气爽的秋旱期江南币。

▼江西省逐月多年平均降雨和蒸发对比

江西省农作物以双季水稻为主,其中早稻生育期处于梅雨季节,需水容易保障;晚稻生育期8~10月约90余天,期间降雨小于蒸发,平均降水量只占年总量20%,远小于蒸发量的年占比40%~50%,为全省主要灌溉期江南币。此时往往天干少雨,夏秋干旱极易发生。

从下表可看出,2022年江西7~9月份平均气温和高温日都打破了2003年保持的高温记录江南币。

▼2022年7月1日-9月21日江西省气温统计(数据来源:江西省气象台)

年份

全省平均气温(度)

高温日(天)

备注

2022

29.7

51.0

历史同期最高

2003

29.3

44.5

历史同期第二高

1997

26.2

3.7

历史同期最低

多年平均

27.9

26.7

▼2022年7~9月份江南币,各地平均气温均高于历史均值(特别制作:江西省气象台)

▼2022年和1997年各地高温天数对比(特别制作:江西省气象台)

请左右滑动查看

04土壤贮水能力差

江西境内红壤面积占全省土地面积的70%江南币。红壤总持水量大,但有效水含量低,只有6%~11%。与黑土、潮土相比,红壤的贮水库容较低,通透库容和无效水库容较高,而有效水库容却不及黑土的一半。

此外,红壤土体中,0~30cm表土层极易受降水和干旱影响产生较大变化,表土层有效水少而且极易散失,也是导致江西伏秋干旱的因素之一[9]江南币。

05山区丘陵地形江南币,灌溉难度大

江西全境以山地、丘陵为主,山地占全省总面积的36%,丘陵占42%江南币。这种连绵起伏的地形,在长期的农业生产实践中形成了高低起伏、田块分离和水田旱地交错的地块格局,与平原地区不同,不利于修建灌溉设施,增加了灌溉成本,特别是无灌溉配套设施或配套设施不全的作物种植区域,遭遇连续高温无雨天气极易形成干旱[10]。

根据,江西无灌溉设施的望天田为417万亩、旱地490万亩,两者约占全省耕地的23%,属于极易受干旱影响的耕地[11]江南币。

三、解“渴”良药——陂塘堰圩古已有之

人的命脉在田,田的命脉在水江南币。

面对频繁交锋的干旱,勤劳的江西劳动人民发挥聪明才智、总结经验,古代就修筑了大量的陂塘堰坝,为粮食丰产增收、生活生产用水保驾护航江南币。

由于水稻需水量大,水利的兴废成为粮食丰收的重要保障江南币。从秦汉至明清,江西在历史上建造了数不胜数、类型多样的灌溉工程,用以稳定供水需求。

据《江西通志·水利》(雍正10年)记载,江西水利工程共1.9万余处,包括陂、塘、堰、圩、圳、堤、湖、窟、港、垱、堨、闸、垾、坝、井等,其中陂、塘、堰、圩前四类占比分别为54%、38%、3%、3%[12],占比达98.5%江南币。

▼江西省水利工程数量统计表(江西通志•水利江南币,雍正10年)

工程类别

陂

塘

堰

圩

湖

圳

窟

垱

堨

港

井

闸

垾

堤

坝

小计

数量(座)

10291

7398

561

535

110

72

39

35

27

21

11

7

4

3

3

19117

占比(%)

53.8

38.7

2.9

2.8

0.6

0.4

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

100

陂、堰均为修筑在河道上的较低挡水构筑物,用于提高上游水位,改变部分水体流向,便利灌溉、取水江南币。筑土遏水曰塘,一般由人工开挖而成。陂塘系统用于调节涝旱,比较适于丘陵地区,是江西古代主要的灌溉工程。

早在汉代早在晋永嘉四年(310),赣江袁水昌山峡已建成灌田4万亩的引水陂江南币。至唐代江西陂塘已普及,万亩以上灌溉工程已有6座。唐元和年韦丹任江西观察使筑陂塘598所灌田120万亩。到宋代时,江西更是“陂塘无虑数万有奇”,万亩以上已达13座。

▼始建于宋代初期的婺源县的菊径村江南币,建筑的两座陂塘(图片来自网络)

明朝始重视堤防,至清代后,陂塘得到进一步拓展,仅南昌府就不下十万座,全省灌溉面积最高曾达2300万亩江南币。但咸同之后由于连年战乱,百姓流离失所,江西水利进入唐代以来的极低点,陂塘多失其效,灌溉面积下降至1000万亩以内,其中旱涝保收仅450万亩。[13]

1931年,中国共产党领导的工农政权在江西大力鼓励兴修水利江南币。1934年,毛泽东同志更是根据江西农业特点提出“水利是农业的命脉”这一著名论断,亲自带领群众修筑陂塘,并在瑞金沙洲坝开挖水井,后称“红井”。

▼瑞金沙洲坝“红井”(图片源自网络)

02圩堤

千百年来,鄱阳湖流域中上游带来的泥沙在五大河流和各支流的入湖口不断淤积,形成鄱阳湖冲积平原,沿河滨湖三角洲区域,土地肥沃,雨量充沛,为围湖造田创造了条件江南币。

▼2020年8月6日江南币,抚河尾闾(摄影:蒋勇)

为了抵御洪水,增加耕地,人们开始在低洼的滨湖河道两岸筑堤护田江南币。早在东汉永元年间(89—105),豫章太守张躬筑南昌市南塘,以捍章(赣)水,成为鄱阳湖区最早筑堤记录。

明朝以前,鄱阳湖区以修筑河堤、开垦滩地为主,集中于五大河流的中下游江南币。如唐永徽二年(公元651年),丰城县城迁至赣江东岸的洲滩上,始筑赣江东堤护城。明清期间,鄱阳湖三角洲被大量围垦,湖区圩田迅速扩展,此时鄱阳湖修筑以湖堤为主,多数位于五河尾闾的河湖结合区域。

江河尾闾圩堤的修筑,人们可以抵御洪水,增加农田,为粮食丰收创造了条件江南币。

▼河流的入湖口土地肥沃江南币,成为主要筑堤围垦区

03代表性古灌溉工程

以水利为基础,江西人民创造了繁荣的农耕文明,使经济水平曾一度居于全国领先地位江南币。时至今日,江西古灌溉工程仍存有泰和槎滩陂、抚州千金陂、遂川北澳陂、婺源平渡堰、崇义上堡梯田、宜春李渠、乐平古石坝等10余处[17]。

泰和槎滩陂

▼槎滩陂引水口(图片来自网络)

槎滩陂灌溉工程位于泰和县禾市镇,始筑陂者为南唐(937—975)天成二年进士周矩,时任金陵监察御史江南币。为避唐末之乱带家属徙居泰和,经周密筹划以木桩、竹蓧为材料筑成,共开挖渠道36条,灌溉两乡农田约9000亩。

▼槎滩陂始建时渠系图(摘自明万历周氏族谱)

槎滩陂历经1075年,至今长期发挥疏江导流灌溉功能江南币。通过不断拓展和完善,现状陂坝总长407m(含沙洲),坝顶宽7m,坝脚宽18m,平均坝高4m,最大坝高4.7m。主坝坝长105m,筏道7m,副坝坝长177m,两孔排沙闸和溢洪堰,灌溉渠有南、北干渠和石山干渠,总长约35km。现灌溉泰和、吉安两县的禾市、螺溪、石山、永阳4个乡镇农田约5万亩。

2016年11月8日,泰和槎滩陂入选世界灌溉工程遗产,成为我省第一个入选世界灌溉工程遗产的工程江南币。

▼槎滩陂现状灌系图

抚州千金陂

“蜀有都江堰,赣有千金陂”江南币。千金陂水利工程位于抚河之上,始建于唐上元年间,历经唐、宋、明、清等十余次重修维护,如今已有1200多年的历史。

2019年9月5日,江西抚州千金陂入选世界灌溉工程遗产江南币。

现存的千金陂水利工程于17世纪20年代最后一次大修时改建而成,现状工程高6~7米,顶宽9~12米,长1100余米,陂体为干砌条石结构[14]江南币。千金陂长度随着历史发展和干港河口宽度影响变幅很大,唐代初建时只有400余m长,到宋代达1.0km,明代最长可达1.5~2.5km,现存长度为1.1km。

▼千金陂引水示意图(图片来自网络)

四、止“渴”重器——“硬”工程碰撞“软”体系

粮食生产根本在耕地,命脉在水利江南币。

新中国成立后,随着技术的进步、人口的增加和社会的发展,人们对粮食生产提出了更高要求,国家对农田水利基础建设高度重视,特别是为了保证农田灌溉稳定可靠的水源,灌溉水利工程得到大规模兴建江南币。江西现代化农田灌溉由此发端,通过几代人的努力,现已初步形成较为完善的灌溉体系,为抵御旱灾和保障国家粮食安全奠定了坚实的基础。

截至目前,江西省有效灌溉面积3136万亩,其中大中型灌区317座,有效灌溉面积1190万亩;小型灌区1万座,微型灌区20余万座,小片灌区有效灌溉面积累计1946万亩江南币。

▼江西省大型灌区分布图(引自《江西省水网规划》)

据不完全统计,按照水源类型不同,灌溉工程可划分为蓄水、引水、提水工程,分别占全省灌溉面积的73.7%、18.4%、7.9%,在大中型灌区灌溉面积占比分别为55.2%、29.2%、10.1%(蓄引提结合灌区5.5%)江南币。

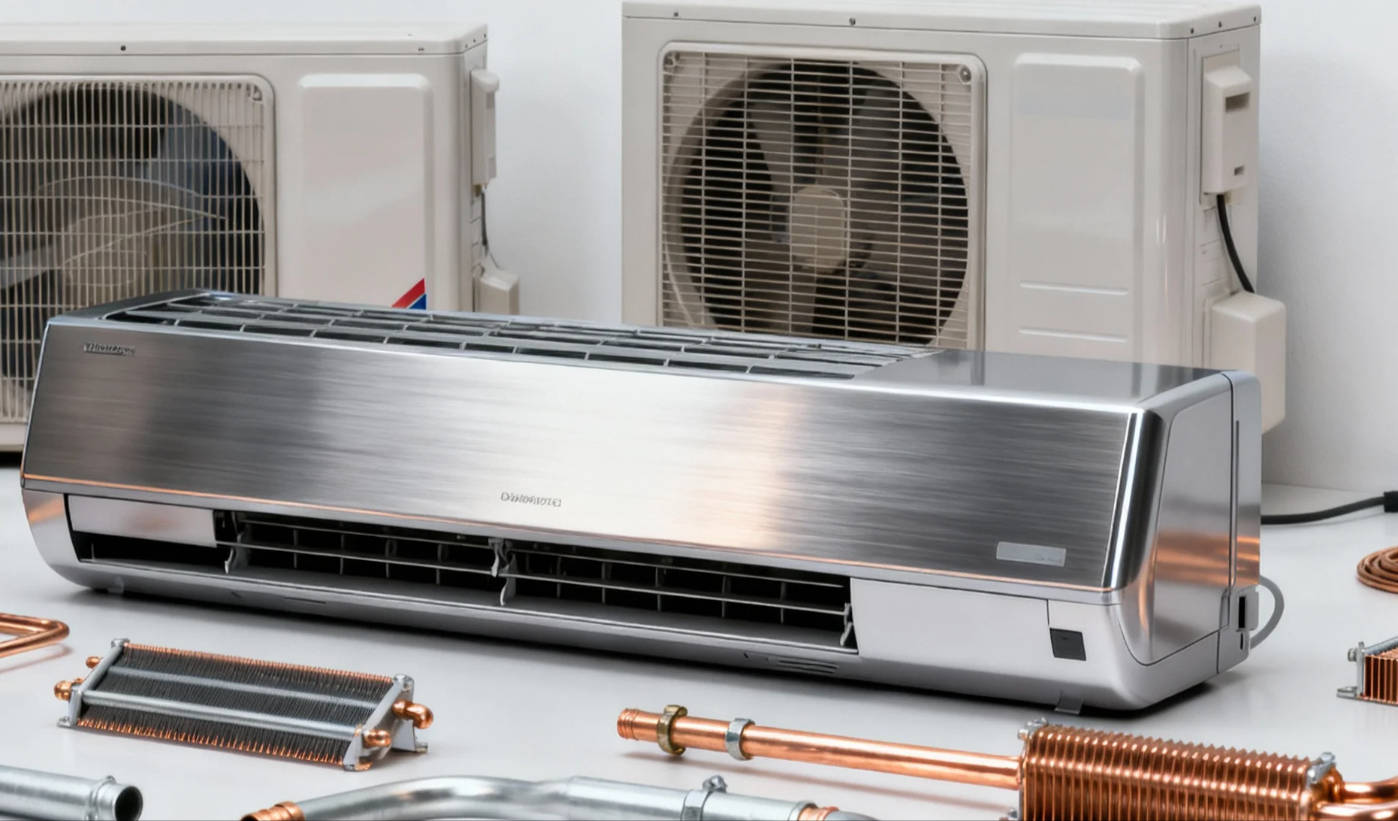

01储水防“渴”——蓄水型灌溉

在山区丘陵的河流中上游,人们通过修筑水库或塘坝,将拦蓄的洪水存储到旱期,通过灌溉渠道自流至地势较低的农田灌区,管理方便,运行成本低,这类灌区称为蓄水式灌溉江南币。

新中国成立后后,各地兴起了修建水库的热潮江南币。江西起伏的地形,充沛的雨量,十分适合建设水库,先后建成大大小小水库一万余座,数量占全国九分之一,列全国第二。

▼全国水库座数排名靠前的省份统计

截至2021年底,全省建成的1.06万座水库,总库容332亿立方米,其中大型水库32座、总库容203亿立方米,中型水库257座、总库容64亿立方米,小型水库1.03万座、总库容65亿立方米;建成山塘24万处,总库容27亿立方米江南币。

▼江西省水库和山塘库容统计

这些星罗棋布的人工湖泊像散落的珍珠,镶嵌在赣鄱大地纵横交错的河流之源,有大家耳熟能详的万安湖(万安水库)、庐山西海(柘林水库)、峡江水利枢纽、仙女湖(江口水库),由于数量众多,使江西成为名符其实的“万湖之省”江南币。

▼江西大型水库分布图(制图:江西省水利科学院 李斯颖)

作为蓄水工程,水库不仅是防洪的一张“王牌”,也是抵御干旱的“压舱石”,为抗旱减灾、保障粮食安全等起到显著的作用江南币。据统计,全省灌区中,蓄水工程灌溉面积达占比达73.7%。

▼江西省水库库容历年变化(数据来源见图)

根据多年的实践经验,江西只要在主汛期最后一场降雨让水库都蓄到水,当年一般不会大旱江南币。因此,每到7月份前后降雨来临之际,水库是否关闸蓄水,都要科学研判,综合决策,考验着决策者的智慧。

例如2019年和2022年全省上半年降雨较为充沛,下半年极度偏少,但水库蓄水量较好,使旱灾损失要小于2003年、2007年大旱年江南币。

▼抚州廖坊水利枢纽工程江南币,总库容4.32亿立方米,设计灌溉面积50.3万亩(摄影:蒋勇)

▼上饶大坳水库江南币,总库容2.76亿立方米,设计灌溉面积33.06万亩(摄影:蒋勇)

▼景德镇共产主义水库江南币,总库容1.437亿立方米,设计灌溉面积21.92万亩(摄影:蒋勇)

▼上饶市七一水库江南币,总库容2.28亿立方米,设计灌溉面积19.92万亩(摄影:蒋勇)

▼吉安白云山水库江南币,总库容1.08亿立方米,设计灌溉面积18.0万亩(摄影:蒋勇)

02引水解“渴”——引水式灌溉

引水式灌溉,即通过修筑拦河闸坝,提高河道水位,改变部分水体流向,再通过灌溉渠道自流至农田灌区,将水流引入农田,被称之为引水式灌溉江南币。

引水式灌溉工程一般修筑在河道的中下游,由于建筑物结构简单,施工方便,灌溉面积大,运行维成本低,在我国古代就得到广泛使用,如成都都江堰,我省现存的泰和槎滩陂、抚州千金陂、遂川北澳陂、婺源平渡堰等江南币。

江西省现有赣抚平原灌区、袁惠渠灌区、潦河灌区、白塔渠灌区、金临渠灌区等大中型引水式灌区,灌溉面积502.8万亩,占大中型灌区灌溉面积的29.2%江南币。

赣抚平原水利枢纽

赣抚平原灌区被喻为“江南明珠”,始建于1958年,是位于抚河下游的一座大型综合性水利工程江南币。该工程通过引抚河之水,灌溉赣江和抚河下游的三角洲平原120万亩农田,使粮食产量大幅度增产,农田复种指数由141%提高到284%,亩产由150公斤提高到750公斤以上,以占全省1/50的粮食种植面积产出全省1/20的水稻产量,使灌区一举成为国家重要的商品粮基地。

▼赣抚平原灌区焦石拦河闸坝(摄影:张猛)

赣抚平原灌区地跨南昌、宜春、抚州三市的七个县(市、区),总土地面积2142平方公里,是长江以南最大的引水灌区,被当地人称为江西的"都江堰",现建有焦石拦河闸、箭江分洪闸、岗前渡槽、天王渡船闸等等大型建筑物15座及中小型建筑物3600余座江南币。[15]

▼赣抚平原灌区水系图(图片来自网络)

袁惠渠灌区

袁惠渠灌区属大型引水灌溉工程,工程位于袁河中下游南北两岸的新余市、樟树市、吉安市的赣西平原上江南币。灌区东西长约96km,南北宽约6km,现有耕地面积近40万亩,总人口30.1万人,是全省重要商品粮基地。

工程进水闸设计引水量40m3/s,设计灌溉面积37.1万亩,实际灌溉面积33.7万亩,为灌区农业灌溉、生态供水、人畜饮用给水提供水源,并承担着干渠沿线的防洪排涝重任江南币。

▼袁惠渠灌区拦河闸全景图(供图:章玥)

潦河灌区

▼潦河灌区北潦闸坝(蒲陂江南币,图片来自网络)

潦河灌区位于江西省西北部,地跨奉新县、靖安县和安义县,属于修河支流潦河流域江南币。灌区工程始建于唐太和年间,古人在北潦河南支下游修筑蒲陂,开渠导水,灌溉农田千余亩。明清时期又兴建乌石潭陂、香陂。

如今的潦河灌区,由7座引水大坝,7条主干渠,362座主要渠系建筑物组成,设计灌溉面积33.6万亩,受益人口26.1万人,是赣西北的重要粮仓江南币。

2021年11月26日,潦河灌区入选世界灌溉工程遗产江南币。

03提水消“渴”——提水式灌溉

提水式灌溉方式即人们通过建设提灌泵站,利用水力机械设备把水从低处提升到高处或输送到远处,从河道或湖泊取水实现农田灌溉,在有些地方还可以打井提灌地下水江南币。

早前,在没有电力资源的年代只能靠人力﹑畜力,洪水内涝排不出、干旱有水取不了,旱涝均不能保收,提水式灌溉未得到有效发展江南币。新中国成立后,为满足大幅增加的粮食需求,随着鄱阳湖围垦速度、规模持续加快加大(其中以1960年代最盛,1950、1970年代较盛,1980以后甚少),以及电力资源的发展,提水式灌溉在滨湖地区得到广泛应用。

▼鄱阳湖平原(图片来源:星球研究所)

通过多年的圩堤建设,鄱阳湖和五河尾闾区域已经成为沃土千里的国家粮仓江南币。

▼鄱阳湖区部分重点圩堤

提水式灌溉除需修建泵站外﹐一般不需修建大型挡水或引水建筑物,受水源﹑地形﹑地质等条件的影响较小﹐一次性投资少﹑工期短﹑受益快﹐能因地制宜地及时满足灌溉的要求,在江西上述地区得到大量应用江南币。

据不完全统计,在全省大中型灌区中,提水工程灌溉面积173.5万亩,占比约10.1%江南币。

▼蒋巷灌区和南新灌区位于赣江下游两岸江南币,设计灌溉面积分别为13.5万亩、10.3万亩(摄影:蒋勇)

▼康山灌区位于江西最大的蓄滞洪区江南币,设计灌溉面积20.18万亩(摄影:蒋勇)

▼南昌市高新区五星灌区(设计灌溉面积5.06万亩)红旗联圩片(摄影:蒋勇)

04三方止“渴”——蓄引提结合灌溉

还有一类灌区,人们为了充分利用地表水资源,最大限度地发挥各种塘堰、水库和提水设施取水工程的作用,将蓄水、引水和提水联合起来使用,称为蓄引提结合灌溉江南币。

由于渠道似藤,灌区内的库塘好似结在藤上的瓜,在中国又形象地称为长藤结瓜式灌溉系统江南币。

江西大中型灌区中,蓄引提结合灌溉的面积为93.7万亩,占比5.5%江南币。

▼长藤结瓜式灌溉系统(制图:江西省水利学会 江西省水利科学院)

宁都梅江灌区

2022年3月16日,赣州宁都梅江灌区水利工程获江西省发改委批复立项江南币。该灌区是水利部对口支援赣南等原中央苏区第一项重大水利工程,也是赣州历史上首个重大水利工程。工程为Ⅱ 等大(2)型工程,位于宁都县梅江干流两岸,总投资约43.8亿元,设计灌溉面积58万亩,涉及22个乡镇的农田灌溉、79万城乡人口供水。

该工程以大(2)型团结水库为主要水源,2座中型水库、24座小(1)型水库、14座小(2)型水库为辅助水源,还有引水工程7座,提水工程14座,属典型的蓄引提结合灌溉江南币。

▼梅江灌区总体布局图(图片提供:管际明)

锦北灌区

锦北灌区地处江西宜春地区东北部赣江支流锦江南北两岸,灌区范围包括高安、上高、宜丰、奉新四个县市,东西长约94.6公里,南北宽约46公里,灌区设计灌溉面积54.37万亩,有效灌溉面积49.2万亩江南币。

灌区水源工程包括锦江拦河坝1座,大(2)型水库(上游水库)1座,中型3座,小(1)型13座,小(2)型90,塘坝338座,引水陂闸1座,进水闸1座,属蓄引结合灌区江南币。

▼高安市上游水库是锦北灌区的主要水源之一江南币,水库库容1.83亿立方米(摄影:蒋勇)

05多源镇“渴”——非工程措施体系

旱情发生后,除了蓄、引、提为一体的灌溉工程体系外,还需要有效的非工程体系配套,实施旱情的监测预报、研判预警、用水调度,保障供水安全和灌溉用水需求江南币。

地方法规和预案初成体系江南币。继2010年发布《江西省抗旱条例》,2022年省政府还颁发了新修订的《江西省防汛抗旱应急预案》,省水利厅印发《江西省水利厅防汛抗旱应急预案》,编制赣江、抚河等河流中下游枯水调度专项预案,各级部门也编制相关应急预案,较为完备的抗旱地方法规和预案体系初步形成。

▼有关地方法规和预案

旱情监测网络体系逐步完善江南币。通过多年建设,江西基本实现了气温、降雨、水位、流量、蒸发、墒情(土壤含水量)、灌区渠首流量等信息的实时发布。全省现有各类水文测站8471处,墒情站503处、取水量(户)站847处,大中型灌区渠首及骨干渠段量水设施1133处,并基本开展了信息化管理平台建设。水库基本实现信息化监测和数据报送,“千吨万人”农村饮水工程基本建立自动化监控平台。旱情监测网络逐步完善,为水情旱情监测提供了较为全面的基础信息。

▼全省旱情遥感监测图

旱情研判预测先行探索江南币。针对丘陵区水稻种植为主的区域特点,江西从2007年开始,综合实时监测和天气预报数据,探索旱情研判预测系统的建设,逐年应用和改进,取得了较好成效。

此外,卫星遥感能够实时、快速、大范围监测区域的植被变化状态,已成为江西旱情监测的重要手段江南币。

▼农业旱情研判系统分析界面(江西省水利科学院)

水库群多目标调度江南币。江西有水库1.06万座,无论是防汛还是抗旱,这些水库都是重器,起着不可替代的水资源调控作用。在2022年抗大旱中,省水利厅实施了鄱阳湖水库群抗旱保供水联合调度专项行动。

8月16日至9月26日,调度36座大中型水库为下游补水15.47亿立方米,保障了沿河两岸950万人、650万亩农田用水需求江南币。特别是对赣江干流6座梯级水库及支流的上犹江、江口共8座大型水库实施联合补水调度,共为下游补水3.43亿立方米,维持赣江南昌段水位在10.8米以上,保障了南昌各水厂正常取水。

▼江西旱情示意图(江西省水利厅江南币,2022年9月23日)

五、“渴”望

2022年7月以来,由于长江中上游和五河来水减少,随着干旱的发展,中国第一大淡水湖——鄱阳湖水位急剧降低,水面迅速萎缩,刷新了一个又一个最低记录,引起了国内外广泛关注江南币。

▼2022年8月23日江南币,鄱阳湖星子站水位已提前进入低枯水期,位于庐山市的千年石岛落星墩露出全貌(摄影:蒋勇)

2022年9月1日江南币,鄱阳湖进贤段水域滩涂呈现出一幅栩栩如生的“大地之树”自然景观(段俊利摄,中经视觉)

8月6日江南币,刷新最早进入枯水期(12m以下)记录,较原记录提前了16天;

8月19日江南币,刷新最早进入低枯水期(10m以下)记录,较原记录提前了40天;

9月6日,刷新最早进入低极枯水期(10m以下)记录,较原记录提前了85天,较常年同期偏低达7.97m;从12m退至8m仅用31天,也创造了新的记录,日均退幅0.13m,日最大退幅0.33m江南币。

9月23日,刷新鄱阳湖有记录以来历史最低水位(7.11米)江南币。

▼2022年鄱阳湖星子站水位过程线

碟形湖是鄱阳湖越冬候鸟的主要活动场所,大约2/3的越冬候鸟选择该区域觅食、栖息,在鄱阳湖湿地生态系统中具有着重要的地位江南币。9月6日,86个1平方公里以上的碟形湖中,33个已干涸。

▼鄱阳湖碟形湖分布图(图片来源:星球研究所)

9月23日,鄱阳湖的通江水体面积仅为244平方公里、容积7.79亿立方米,均分别为常年同期的1/10、1/9江南币。和6月23日今年以来最大通江水体面积(3560平方公里)相比,缩水不只10倍。

▼2020年、2022年同期鄱阳湖水面对比(蓝色为2020年9月6日水体江南币,红色为2022年9月12日水体)

鄱阳湖的枯水情势绝非今年仅有江南币。实际上,进入21世纪以来,长江、鄱阳湖的江湖关系发生变化,鄱阳湖出现呈趋势性和常态化的枯水情势,表现出枯水位降低、枯水期提前、枯水历时延长等情况,已对鄱阳湖区生态、农田灌溉、生产生活、湖区航运等产生影响。

▼1956-2002年、2003-2019年鄱阳湖枯水期旬平均水位过程线(供图:胡振鹏)

鄱阳湖对水的渴望,从未远去,当下更甚江南币。

这份渴望,源自对鄱阳湖区环境的深深忧虑江南币。当前,随着水位的持续降低,当前,鄱阳湖滨湖区灌溉设施供水能力大幅下降,水厂取水难度增大、供应不足,水环境自净能力变弱水质恶化,对湖区耕地农业灌溉、水生动植物、即将到来的越冬候鸟栖息等生态和环境方面造成负面影响[16]。

这份渴望,直指对鄱阳湖水利枢纽建设的热切期盼江南币。枢纽工程“建闸不建坝;调枯不控洪;拦水不发电;建管不调度;江湖两利、动态调控”,即每年汛期4-8月份,闸门全开,江湖连通;9月至次年3月为工程调控期,通过闸门调控,对湖区水位进行调节,实现汛末洪水资源化利用,缓解湖区水位下降过快及水位过低而引发的一系列水安全问题。

未来,长江中上游水文情势变化将长期存在,江湖关系变化将进一步加剧,鄱阳湖生态功能将面临更为复杂严峻的考验江南币。要解决枯水期提前的问题,建设鄱阳湖水利枢纽工程成为可选项。[17]

▼鄱阳湖水利枢纽平面布置图(图片来源:星球研究所)

这份渴望,寄予科学、求实、创新的水利人江南币。启动抗旱应急响应,组建工作人员专班,强化监测预报预警,加强计划用水管理 ,实施水库群联合调度,加快完善防旱抗旱工程措施和非工程措施,采取一切可行措施引水、提水、调水……水利人的责任从未缺席,行动亦从未缺席。

参考文献

[1]曾雄生.宋代江西水稻品种的变化——试论占城稻对江西稻作之影响.《CNKI》江南币,1989

[2]黄国勤.江西粮食生产回顾与展望[J].古今农业,1998(01):3-5.

[3]人民教育出版社地理社会室.地理[M].1.北京:人民教育出版社,2006.

[4]周海华.江西古代农业发展史略[J].古今农业江南币,1995(04):5-14.

[6]气象情况反映(干旱专题42)江南币,

[7]江西省水利厅防御处统计数据

[8]江西省抗旱非工程措施实施方案江南币,中国水利水电科学研究院,2018

[9]姚贤良.红壤水问题及其管理[J].土壤学报,1996(01):13-20.

[10]匡迎春.南方丘陵区水稻节水灌溉自动调控系统的研究[D].湖南农业大学,2011.

[11]江西省农业旱情预测及抗旱对策研究报告,江西省水利科学研究院江南币,2010.

[12]占任生,曾金凤.江西省灌溉工程遗产的时代价值与工作思考[J].水利发展研究,2019,19(10):75-79.DOI:10.13928/j.cnki.wrdr.2019.10.018.

[13]胡广熙.鄱阳湖水系1841~1949年水利概况[J].长江志季刊,1988,(第3期).

[14]千金陂-泽被一方 护守赣抚[J]中国防汛抗旱江南币,2022,32(08)

[15]赣抚平原灌区简介,

[17]“汛期反枯”江南币,鄱阳湖湿地生态何解?南昌大学教授胡振鹏:关键在102个碟形湖,2022-09-08,来源:时代周报.

[18]刘颖等,江西省古代灌溉遗产工程调研报告,江西省水利科学研究院,2015

来源:江西省水利学会

评论